Fiori non visti

Una domanda e una risposta in due creazioni poetiche di inebriante intensità

Pretenziosa o simpatica, ogni scomposta emissione di grafemi è semplice barbarie; pedanteria sclerotica è, per contro, un pieno possesso del canone letterario e della tecnica scrittoria quando sia inetto a generare immagini, concetti, moti dell’animo, o il loro fatato coagulo. La creazione, quella più alta e autentica, è sempre una felicemente risolta tensione fra il solco già tracciato nel campo dell’umano esprimersi e la novità che vi apporta chi ha davvero qualcosa da dire e sa davvero come dirlo. Quanto poi al momento aurorale, quello cioè in cui primieramente la Poesia si donò agli uomini, suo prius è il Caos medesimo, e Poesia lo aggredì stampandovi una forma.

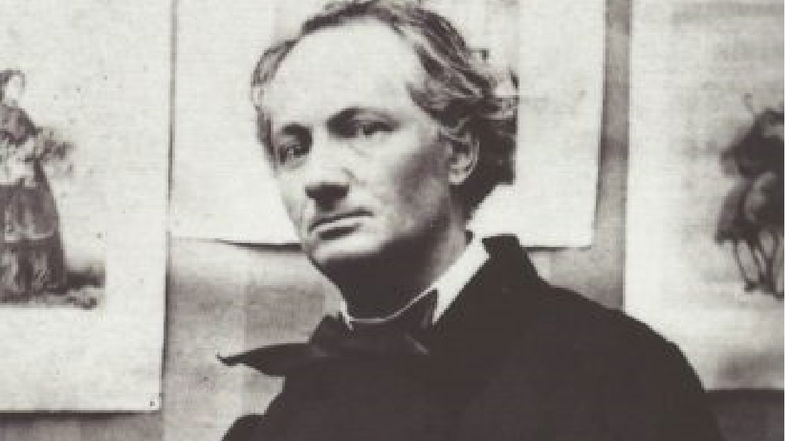

Parziale calco spontaneamente confessato di Thomas Gray (Elegy written in a Country Churchyard) e di Longfellow (A Psalm of Life), impreziosito da un arciironico innesto ippocrateo, Le guignon (“La disdetta”) è una delle prove più intense e intensamente originali di Charles Baudelaire. Ne offro una mia traduzione: “Per sollevare un peso così grave, / Sisifo, occorrerebbe il tuo coraggio! / Braccia gagliarde e cuore lieto servono / poco, se l’Arte è lunga e il Tempo è breve. // Lontano dai sepolcri celebrati, / laggiù, verso un remoto camposanto, / come un tamburo coperto da un velo / va il mio cuore battendo ritmi funebri. // Molti gioielli dormono sepolti / nella dimenticanza, nelle tenebre, / lontano dalle zappe e dalle sonde. // Con intenso rimpianto, molti fiori / danno il proprio profumo, dolce come / un segreto, all’immensa solitudine.”

Il gioiello ignorato, il fiore non visto, e la domanda scocca: perché qualcosa esiste in vano? Innumeri, nella vicenda della terra, i canti d’usignolo che orecchio umano non ha uditi; innumeri, nel mondo umano, i manoscritti palpitanti di verità, di bellezza, di vita, che la polvere e il tempo hanno ridotto a polvere. Innumeri gli amori vani. Innumeri i doni che mai giunsero. Innumeri le braccia che strinsero nebbia.

Perché qualcosa esiste in vano? Alla domanda, che abbiam lasciata aperta come una piaga al sole, aveva dato una possente e nervosa risposta un uomo che custodiva in petto abissi e ansia del vero, carità e arte, angelica modestia e sobria coscienza di sé. Si chiamava Alessandro Manzoni. Sedeva sempre più di rado alla mensa della Poesia. Nell’Ottobre del 1847, volendo aggiungere l’inno Ognissanti ai cinque suoi antichi Inni sacri, e utilizzando appunti scoloriti, scrisse quattordici strofe tetrastiche di novenari, e si fermò. Il frammento, organico, compatto, vale un poema concluso. All’uomo del secolo, che con superbo sprezzo finge di chiedere quale vantaggio arrechi all’umano consorzio la sterile e ignota virtù del santo solitario, il poeta risponde, ed è quasi un virile doloroso manrovescio, che quella è una domanda che va posta a Dio: “A Quello domanda, o sdegnoso, / perché sull’inospite piagge, / al tremito d’aure selvagge, / fa sorgere il tacito fior, // che spiega davanti a Lui solo / la pompa del pinto suo velo, / che spande ai deserti del cielo / gli olezzi del calice, e muor.” I versi, franti ma insieme fluidi nel loro moto poderoso, s’incuneano nell’anima del peccatore che riceve la Grazia, per poi levarsi a contemplare Maria che, sola senza peccato per volontà divina, preme il puro suo piede sulla testa superba del serpe, corruttore di Eva, di Adamo, di noi tutti.

Se la Natura è il campo dello spreco e l’umano consorzio fu è e sarà palude di disattenzione, Dio è il luogo dell’ascolto: l’ultimo, il solo pieno ascolto. Su Dio Manzoni ricostruì sé stesso; in Dio, in un modo terribile e obliquo, Charles Baudelaire credette. Uno spasmo alla fede non è fede. È dolore, è vertigine. È amare una fonte dipinta su una tela con la speranza folle che il dipinto diventi acqua viva. (Parlo di me, a voce più che bassa, rimpiattandomi in questa parentesi come un cagnetto freddoloso nella cuccia, come un topo che morde la trappola.)