E se istituissimo anche noi il mese del Codex?

Il Codex, un'opera eccezionale la cui storia è ancora poco conosciuta. Tra nuove teorie tese a screditarlo e proposte di legge da cui potremmo prendere spunto, ci siamo chiesti quale direzione è auspicabile intraprendere per riportarlo al centro

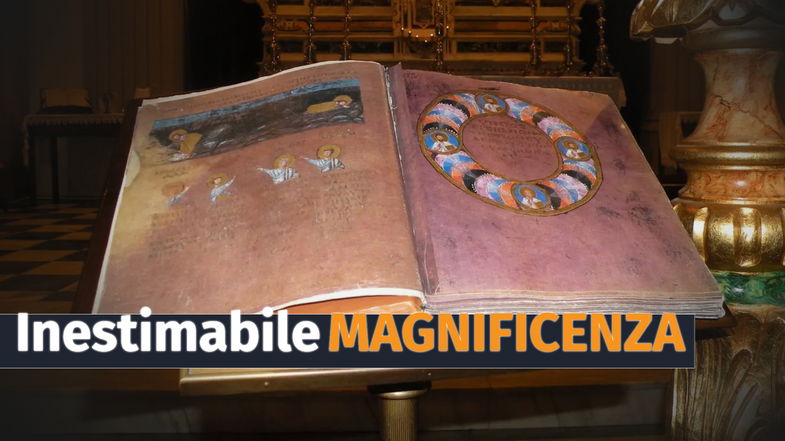

CORIGLIANO-ROSSANO - Il Codex Purpureus Rossanensis rappresenta una delle opere più preziose e importanti del nostro patrimonio artistico-culturale.

Un capolavoro unico che affonda le sue radici nella cultura bizantina e che ha ottenuto il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità, inserito nelle liste Unesco nella Categoria “Memory of the Word”, il 9 Ottobre 2015.

Da allora tanti sono stati i tentativi di promozione e valorizzazione, che hanno cercato di suscitare interesse e diffondere il sapere su questo evangeliario dal valore inestimabile, anche grazie alla spinta propulsiva innescata dai recenti studi e lavori di restauro.

Dalla datazione alla provenienza, molti sono ancora i quesiti irrisolti. Ciò che sappiamo con certezza è che la datazione è circoscritta tra il V e VI secolo d.c. e che la provenienza è da rintracciare nei centri di attività scrittoria bizantina, che la maggior parte degli studiosi individua ad Antiochia di Siria (attuale Turchia).

Le ricerche condotte hanno portato, però, alcuni appassionati ad elaborare teorie alternative sulla datazione. Secondo le analisi spettrometriche condotte, le pergamene non sono state trattate con materiali di origine animale (murice) ma con prodotti di origine vegetale (oricello).

Prodotto che, secondo questa teoria, ha fatto la sua prima apparizione a Firenze intorno al 1300, ad opera della famiglia Ruccellai che ne scoprì la chimica e ne divenne produttrice.

In una recente intervista rilasciata da Monsignor Luigi Renzo all’Eco in diretta tale ipotesi viene smentita. Il dato relativo al materiale di origine vegetale è inequivocabile ma l’impiego di questa sostanza risale ad epoche pre-cristiane. Il tentativo di sminuire l’importanza storica e artistica del Codex risulta perciò debole.

Ma al di là delle analisi e degli studi condotti, ciò che a noi interessa è restituire a quest’opera la visibilità e l’importanza che merita.

È notizia di ieri, gli onorevoli Davide Tavernise e Katya Gentile, in qualità di vice presidente e presidente della VI Commissione Turismo, hanno presentato una proposta di legge per istituire il Mese dei Bronzi, un interno mese dedicato all'approfondimento storico e culturale con l'organizzazione di un evento celebrativo conclusivo. E per il Codex?

Lo scopo alla base dell’iniziativa è accrescere la conoscenza della storia (nel nostro caso dell’antico Evangeliario) per promuovere, di conseguenza, l'approfondimento della storia regionale.

Insomma un modo per catalizzare il processo di promozione e concentrare l’attenzione di tutti attraverso eventi ed attività a tema, per riscoprire e far scoprire a chi ancora non lo conosce una delle opere più affascinanti del nostro patrimonio. Pensiamoci, magari potranno venir fuori begli spunti e nuove idee che potrebbero risultare vincenti!